Von der Vielzahl der über den Markt interagierenden Unternehmer kommen die entscheidenden Ideen, die zu Innovation und Wohlstand führen. (Bild fleetwood71 auf 123RF KI-generiert)

Von der Vielzahl der über den Markt interagierenden Unternehmer kommen die entscheidenden Ideen, die zu Innovation und Wohlstand führen. (Bild fleetwood71 auf 123RF KI-generiert)

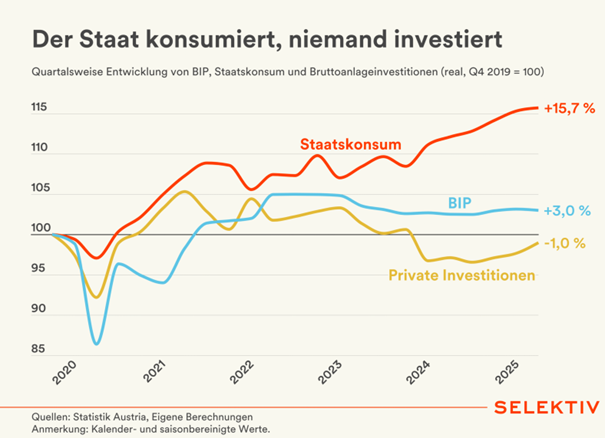

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Der Staat wächst und wächst und seine Ausgaben, letztlich also der Staatskonsum, nehmen zu, die privaten Investitionen hingegen sinken. Die öffentliche Hand gibt mehr aus, als die Wirtschaft – der produzierende Teil der Gesellschaft – ihm durch Wertschöpfung und damit auch Steuersubstrat an Mitteln zur Verfügung stellt. Das kann nicht nur auf die Dauer nicht gut gehen – es geht bereits jetzt nicht gut.

Pensionen aus Steuergeldern und aus dem Ruder gelaufene Sozialausgaben

Das Malheur beginnt schon mit unseren umlagefinanzierten Rentensystemen: sie sind in Österreich und Deutschland technisch schon seit langem kollabiert, da das Umlagesystem schlicht nicht mehr ausreicht. Es gibt zu wenig, und zunehmend weniger arbeitende, Lohnempfänger, die die Renten bezahlen. Denn diese werden ja mit den Beiträgen der heute arbeitenden Bevölkerung finanziert. Die reicht dafür aber schon lange nicht mehr aus. Deshalb müssen die Lücken – systemwidrig – mit Steuergeldern gestopft werden. Der Staat muss sich dafür stets neu verschulden, denn er kann ja diese zunehmenden Kosten nicht einfach aus den laufenden Steuererträgen begleichen, ohne anderswo, vor allem im Sozialbereich, dramatisch einzusparen. Dazu ist er aber nicht gewillt. Die Politik will das nicht, denn das vorzuschlagen, wäre für jeden Politiker politischer Selbstmord.

Die Wirtschaft ist kein Motor, den man ankurbeln kann. Die Wirtschaft besteht aus einer Unzahl von Motoren, die Unternehmen, die unzähligen Firmen und Betriebe, die ihre Investitions- und Produktionsentscheidungen über den Markt mit der Nachfrage der Konsumenten koordinieren.

Allerdings ist das keineswegs der einzige Bereich, in dem der Staatskonsum ständig wächst. Es sind vor allem die Sozialausgaben, für Gesundheit und natürlich auch Infrastruktur und alle möglichen weiteren Staatsdienste, die dem Bürger für seine Rundumbetreuung mehr oder weniger unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Deutschland geht voran, doch Österreich befindet sich auf demselben Pfad in die Abwärtsspirale.

Private Investitionen im freien Fall

Wie eine neuere Grafik der Agenda Austria zeigt, befinden sich die privaten Investitionen in Österreich seit 2020 im freien Fall, während die Staatsausgaben und vor allem die Schulden von Bund und Ländern praktisch ungebremst wachsen. Offenbar glaubt nur noch der Staat an den Standort Österreich. Nichts gegen Schulden an sich! Sie sind sinnvoll, wenn daraus produktive Investitionen erwachsen, die Wertschöpfung und schließlich ein vermehrtes Steueraufkommen bewirken. Das ist die Wirkung vor allem von privaten Investitionen. Hier wird gerechnet, mit Renditen, Profiten, und wenn es nicht klappt, dann verschwindet der Investor bzw. das betreffende Unternehmen vom Markt oder muss sich umorientieren. Der Staat, der sich de facto sein Geld selbst „drucken“ kann, muss nicht rechnen, er kann sich mit Hilfe der Zentralbanken aus dem Nichts finanzieren.

Gewiss können auch staatliche Investitionen in Infrastruktur und Sicherheit, die ebenfalls zum sogenannten Staatskonsum gehören, als produktiv bezeichnet werden, aber nur indirekt und im abgeschwächten Sinne. Sie schaffen oder verbessern die wirtschaftlichen Rahmen- und Standortbedingungen, die es den Privaten ermöglicht, produktiver zu sein. Der Versuch, mit mehr Staatsinvestitionen das Problem der zunehmenden Überschuldung oder gar eine sogenannte „Ankurbelung“ der Wirtschaft zu erreichen, ist jedoch eine Chimäre, nicht besser, als der Versuch des Barons Münchhausen, sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen.

Denn die Wirtschaft ist kein Motor, den man ankurbeln kann. Die Wirtschaft besteht aus einer Unzahl von Motoren, die Unternehmen, die unzähligen Firmen und Betriebe, die ihre Investitions- und Produktionsentscheidungen über den Markt mit der Nachfrage der Konsumenten koordinieren. Da muss nichts „angekurbelt“ werden, nur der Koordinationsmechanismus, der Markt und sein Preismechanismus, der die notwendigen Informationen bezüglich Verfügbarkeit und Knappheit von Ressourcen liefert, sollte an seinem Funktionieren nicht gehindert werden. Sonst droht Wohlstandsverlust.

Die Folgen des übermäßigen Staatskonsums

Clemens Fuest, Direktor des deutschen Ifo-Instituts, weist, wie u.a. Der Spiegel berichtet, darauf hin, dass in Deutschland mittlerweile der Wohlstand in Gefahr ist: der Staatskonsum sei seit 2015 um gut 25 Prozent gestiegen, während die Unternehmensinvestitionen wieder auf das Niveau von 2015 zurückgefallen sind. „Weniger private Investitionen“ – zitiert Spiegel Clemenes Fuest – „bedeuten mittelfristig weniger Wachstum, weniger Steuereinnahmen und damit auch weniger Geld für staatliche Leistungen.“ Der durchschnittliche Lebensstandard stagniere bereits seit Längerem, so der Ifo-Direktor gemäß dem Spiegel. Dies führt laut Fuest zu einer Spaltung der Gesellschaft, da viele Bürger bereits einen sinkenden Lebensstandard erlebten. Bei anderen steige er dagegen.

Natürlich wird das allgemein wahrgenommen. Und die Erklärung lautet dann zumeist, daran sei der Kapitalismus, oder genauer: der Neoliberalismus schuld. Der Staat müsse deshalb gegensteuern, die Reichen höher besteuern, mehr regulieren und selbst mehr investieren und ausgeben, um dem allzu freien Marktgeschehen endlich die Zügel anzulegen. Kurz: mehr vom Gleichen und damit ein Plädoyer für die Akzelerierung der Abwärtsspirale.

Woher stammt eigentlich unser Wohlstand?

Solche Narrative, Vorstellungen und Rezepte beruhen freilich auf einer ungeheuerlichen Ignoranz bezüglich der Gesetze der Wirtschaft, aber auch der Wirtschaftsgeschichte, namentlich ihrer klaren Lehren darüber, woher eigentlich unser Wohlstand stammt. Nicht von der Sozialpolitik und auch nicht von den Gewerkschaften stammt er, wie viele meinen, sondern aus dem ständigen Anstieg der Arbeitsproduktivität infolge unternehmerischer Innovation, Risikobereitschaft und enormer Arbeitsleistung einiger – der Unternehmer und leitenden Manager, der Kapitalisten und Reichen also, die in der Regel bekanntlich einiges mehr als „normale“ Angestellte und Arbeiter arbeiten –, und aus der in der Folge ansteigenden Reallöhnen, der Zunahme der Kaufkraft und der Verbesserung der Konsummöglichkeiten aller Art.

Das ist weder ein schönes Märchen noch Ideologie, es sind vielmehr Tatsachen, die von unseren Kapitalismuskritikern, die sich dem Reichen-Bashing verschrieben haben, beharrlich übersehen, ja geleugnet werden. Sie passen der westlichen links-rot-grünen Intelligenzija nicht ins ideologische Konzept. Aber erstaunlicherweise sind es nicht nur sie, die das Offensichtliche nicht sehen. Auch bürgerlich Denkende, Konservative und christlich-sozial Bewegte scheinen es zu übersehen.

Selbst ein so gebildeter und keineswegs als Linker bekannter Politologe wie Francis Fukuyama, berühmt geworden durch seine These vom „Ende der Geschichte“, mit der er 1989 den endgültigen Sieg der liberalen Demokratie im Verbund mit dem kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystem verkündet hatte, wendet sich in seiner jüngeren Kritik am „Neoliberalismus“, den er für eine Perversion des wahren Liberalismus hält, dem links-progressiven Narrativ zu.

Falsche Erzählungen, falsche Schlussfolgerungen

Fukuyama begründet seine Wendung nach links unter anderem mit der Finanzkrise von 2008, die er als unmittelbare Konsequenz, des sich seit den 1970er Jahren ausbreitenden und von Ökonomen wie Milton Friedman und F. A. Hayek propagierten „Neoliberalismus“ sieht. Die Neoliberalen, so wirft es Fukuyama ihnen in seinem jüngsten Buch „Liberalism and Its Discontents“ vor, hätten gar oft einen irrationalen Hass gegen den Staat. Das mag bei libertären Anarchokapitalisten der Fall sein, vermag aber, wie Argentiniens Präsident Javier Milei zeigt, auch durchaus positive Kräfte zu entfesseln. Jedoch Hayek einer solchen irrationalen Ablehnung des Staates zu bezichtigen, ist schlicht falsch, weil er und seine Gesinnungsverwandten den Staat keineswegs ablehnten, wohl aber vor ihm und seiner wachsenden und ungezügelten Macht warnten. Das und kein anderes ist das klassisch liberale Anliegen par excellence!

Wie stark sich Fukuyama verrannt hat – dieser kurze Exkurs scheint mir hier angebracht –, zeigt sich darin, dass er die Ursachen der Finanzkrise von 2008 völlig verkennt. Damit befindet er sich jedoch in bester Gesellschaft. Für ihn und einen großen Teil der Öffentlichkeit war die Subprimekrise auf dem US-amerikanischen Hypothekenmarkt, die diese Finanzkrise auslöste, eine Folge der neoliberalen Deregulierung der Finanzmärkte. Wie weit diese Deregulierung nicht selbst schon eine Legende ist, sei dahingestellt.

Völlig ausgeklammert wird dabei jedoch – auch Fukuyama scheint das nicht zu berücksichtigten – das Versprechen der US-Politik, und zwar aller Präsidenten seit Roosevelt, dann aber ganz besonders und entscheidend von G.W. Bush Jr., jedem US-Amerikaner ein Eigenheim zu ermöglichen. Also mussten Hypotheken vergeben werden, koste es, was es wolle – an alle, ob kreditwürdig oder nicht. Bush drängte darauf, da er nur so die nächsten Wahlen gewinnen zu können glaubte.

Der Staat bzw. die Politik verursachen die meisten Probleme, für deren Lösung er dann wieder auf den Plan tritt.

Die Gerichte unterstützten die scheinbar soziale Politik und verurteilten Banken, die keine Hypotheken an finanzschwache Kunden verliehen, was in Städten wie Detroit vor allem Afroamerikaner betraf. Banken wurden infolge von Klagen wegen angeblichem Rassismus gezwungen, massenhaft faule Kredite zu verteilen. Die großen, staatlich geförderten und mit Staatsgarantie beglückten Hypothekarbanken – Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) und Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) – kauften mit Staatsgarantien diese Hypotheken auf und kamen auf die geniale Idee sie zu neuen Finanzprodukten zu verbriefen, die schließlich von den – wiederum staatlich approbierten und regulierten – Ratingagenturen mit dem Bonitätssiegel AAA versehen wurden.

Erst jetzt kommt die Gier der Banken ins Spiel, sie kauften die giftigen Produkte massenhaft und verteilten sie über den Globus. Es war ein gutes Geschäft. Ja, die Banken und ihre Gier waren der Brennofen, aber das Heizmaterial lieferten der Staat und die Politik, vor allem weil die Politik dafür sorgte, dass Risiko und Haftung auseinanderdividiert wurden. Mit Deregulierung, Staatsfeindlichkeit, allzu freien Märkten und Neoliberalismus hatte das alles nicht zu tun.

Die meisten unserer Probleme werden von der Politik verursacht

Ebenso falsch ist das zweite von Fukuyama unverständlicherweise angeführte Beispiel für die angeblich verheerenden Folgen des Neoliberalismus: Das Telekommunikationsmonopol von Carlos Slim in Mexiko. Dieses sei eine Konsequenz der im Gefolge neoliberaler Politik getätigten Privatisierung des mexikanischen Staatsbetriebes TelMex gewesen, die sich Carlos Slim unter den Nagel riss, ein Monopol errichtete und dadurch zum reichsten Mann der Welt wurde. Doch die immer wieder erzählte Geschichte, freie Märkte und Privatisierung führten zu Monopolen, stimmt auch in diesem Fall nicht. Die Wahrheit ist, dass es Slim gelang, den Staat für seine Interessen einzuspannen: Dieser erschwerte, ja verunmöglichte es, durch Regulierungen verschiedenster Art anderen Anbietern wie etwa Verizon aus den USA in den mexikanischen Markt vorzudringen. Das Monopol war die Folge einer Staatsintervention und von Korruption, nicht von „Neoliberalismus“.

Der Staat bzw. die Politik verursachen die meisten Probleme, für deren Lösung er dann wieder auf den Plan tritt. Am Ende seiner Invektiven gegen den Neoliberalismus bringt Fukuyama dann richtig auf den Punkt, was eigentlich die Aufgabe des Staates wäre: Liberale Staaten bräuchten Regierungen, die stark genug sind, um Regeln durchzusetzen und den grundlegenden institutionellen Rahmen festzulegen, innerhalb dessen Individuen prosperieren können. Exakt. Auch F. A. Hayek oder Milton Friedman würden dem zustimmen. Genau das ist das neoliberale Projekt, zumindest in der Fassung von Hayek, Friedman und vieler anderer, selbst eines so geradezu extrem liberalen österreichischen Liberalen wie Ludwig von Mises!

Skandal Ungleichheit

Aber das haben wir alles längt vergessen. Wir denken daran, wofür die italienisch-britische Ökonomin Mariana Mazzucato plädiert: An den „Staat als Unternehmer“, den Staat, also, der Industriepolitik betreibt, Forschung organisiert, Wissenschaft betreibt, investiert, entscheidet, welche Innovationen zukunftsversprechend sind und diese vorantreibt. Der Staat, so Mazzucato, könne das besser als das freie Unternehmertum und der Markt. Und wenn es der Markt tut, dann in einer Weise, die große Ungleichheit schafft, da ja die Erfolgreichen dann sehr reich werden können.

Jedoch: Who cares? Diese Art von Ungleichheit bedrückt nur jene, die Neid für eine Tugend halten oder denken, Neid sei eine legitime moralische Instanz, die zu berücksichtigen und deren Existenz selbst schon ein Argument dafür sei, dass man ihren Gegenstand, den Reichtum der anderen, zu beseitigen habe oder zumindest als Problem betrachten müsse.

Der US-amerikanische Postliberale Patrick Deneen, der mit seinem Buch „Warum der Liberalismus gescheitert ist“ („Why Liberalism Failed“) auch in Europa bekannt wurde, meinte 2022 in einer Diskussion mit der dezidiert liberalen Ökonomin und Historikerin Deirdre McCloskey es nütze auch denen, die – wie McCloskey betont hatte – durch den Erfolg des Kapitalismus fünfundzwanzig Mal reicher als ihre Vorfahren im 19. Jahrhundert geworden seien, nichts, dass es ihnen nun so gut gehe, wenn sich doch wissen, dass es andere gibt, die hundert oder sogar tausend Mal mehr als sie verdienen. Das sei für diese Menschen schlicht untragbar, sie fühlten sich angesichts dieser Ungleichheit in ihrer Würde verletzt.

Neid entbehrt jeder rationalen Grundlage. Er ist ethisch betrachtet keine Tugend, sondern ein Laster.

Untragbar scheint jedoch in Wirklichkeit eher eine solche Rechtfertigung, ja Heiligsprechung des Neides und seine Koppelung mit der Menschwürde. Denn Neid entbehrt jeder rationalen Grundlage. Er ist ethisch betrachtet keine Tugend, sondern ein Laster. Daraus – gar noch im Namen der Moral – ein Argument gegen die liberale Marktwirtschaft zu machen, ist irrational und eine intellektuelle Kapitulation. Entscheidend ist nicht, wie gleich die Menschen sind, sondern ob ihr Wohlstand genügend ist, um ein menschenwürdiges Leben zu führen – ganz egal, ob es anderen viel besser geht.

Ungleichheit kann gut, aber auch ungerecht sein

Gewiss: Es gibt Ungleichheiten, die problematisch sind. So jene, die darauf beruhen, dass ärmere Schichten wegen mangelnder Bildungs- und damit Aufstiegsmöglichkeiten durch eigene Arbeit in der Armut und damit auch auf einem Niveau weit unter der Mittelschicht gefangen bleiben. Hier ist aber nicht die Ungleichheit als solche das Problem, sondern jene Strukturen, die Armut perpetuieren und es verunmöglichen, sich daraus durch eigene Leistung zu befreien. Hier liegt, falls – von der Gesellschaft, von der Politik – nichts getan wird, was getan werden könnte, bzw. falls die Ursachen solcher Ungleichheit nicht beseitigt werden, eine Ungerechtigkeit seitens jener vor, die das tun könnten und sollten, es aber im eigenen Interesse unterlassen. Ungleichheit als solche jedoch ist, in den allerseltensten Fällen, an sich und als solche ein Problem oder gar ungerecht.

Wenn IT-Ingenieure, Ärzte und Rechtsanwälte mehr verdienen, dann steigt auch das Lohnniveau der Friseure und Babysitter. Es sei denn der Staat verhindert das.

Ungerecht sind Menschen und ihre Handlungen oder freiwilligen Unterlassungen, nicht Strukturen bzw. nur insofern sie eben solchen menschlichen Handlungen oder Unterlassungen entspringen. Durch wirtschaftlichen Erfolg reich werden ist nicht nur nicht ungerecht, sondern Folge der Tatsache, dass man sehr viel Nützliches für die Allgemeinheit getan hat, etwas, was der Staat eben gerade nicht kann: Man hat durch Wertschöpfung Wohlstand geschaffen, der sich in der ganzen Gesellschaft verteilt und naturgemäß damit Geld verdient. Wenn IT-Ingenieure, Ärzte und Rechtsanwälte mehr verdienen, dann steigt auch das Lohnniveau der Friseure und Babysitter. Es sei denn der Staat verhindert das.

Treiber der Ungleichheit: die Geldpolitik

Und das tut der Staat leider massiv, und zwar mittels der Geldpolitik und der damit verbundenen fiskalischen Unmäßigkeit des Staates. Denn der staatliche Interventionismus und seine Schuldenmacherei wirken inflationär. So muss der Staat – in diesem Fall die Zentralbanken – ständig neues Geld aus dem Nichts schaffen und die Zinsen künstlich niedrig halten, damit die Staaten infolge ihrer strukturellen Überschuldung nicht unter der Zinslast zusammenbrechen. Das ist ein eigenes Thema, das in dem einen oder anderen „Kontrapunkt“ ja bereits gestreift wurde.

Entscheidend ist: Inflation und künstlich niedrige Zinsen, eine Geldproduktion also, der kein entsprechendes Produktionswachstum und Wertschöpfung gegenübersteht, sondern nur ein wachsender Schuldenberg, macht die Reichen in der Tat reicher und belastet proportional mehr die untersten Einkommensschichten sowie jene, die kein Vermögen haben. Denn die Reichen besitzen Immobilien und Aktien, die durch die Inflation an Wert gewinnen. Infolge niedriger Zinsen und ständiger Wertsteigerung ihrer Vermögenswerte, lassen sich diese mit Krediten noch zusätzlich hebeln.

Um zu überleben ist dieser strukturell populistische – da konstant von der Wählergunst abhängige – Staat auf die enorm hohen Dienstgeberbeiträge angewiesen, die die Arbeit belasten und unternehmerische Tätigkeit zurückschrauben.

Den unteren Einkommensschichten steht diese Möglichkeit nicht offen. Auf sie fällt die ganze Wucht der Preissteigerungen und schließlich der durch die staatliche Schuldwirtschaft nötig gewordenen finanziellen Repression: ein Zustand, in dem die Inflationsrate ständig über dem Zinsniveau liegt und damit die Sparer enteignet werden. Das ist Folge des staatlichen Interventionismus, der staatlichen Schuldenmacherei, einer exorbitanten Staatsquote und nicht zuletzt eines überdimensionierten und sich ständig weiter aufblähenden Sozialstaates, der alles andere als sozial ist, wenn man aufs Gesamtbild schaut.

Das Dilemma der Politik: Struktureller Populismus

Um politisch zu überleben, können jedoch Politiker keine Abstriche am Sozialstaat machen. Damit Politiker politisch und der Staat wirtschaftlich überleben kann, muss sich der Staat weiter verschulden. Die Schulden werden an die nächste Generation weitergereicht. Sie können nicht einfach abgebaut werden, denn es handelt sich um Schulden für Konsum, nicht für Produktion, es sind Wohltaten für die Wähler, kein Politiker wird es hier wagen, zum Sparen aufzurufen. Um zu überleben ist dieser strukturell populistische – da konstant von der Wählergunst abhängige – Staat auf die enorm hohen Dienstgeberbeiträge angewiesen, die die Arbeit belasten und unternehmerische Tätigkeit zurückschrauben (während man gleichzeitig von notwendiger „Ankurbelung“ der Wirtschaft redet). Das ist nicht das Problem der Demokratie an sich, sondern das Problem einer strukturell populistischen Demokratie, vor der bereits Alexis de Tocqueville im 19. Jahrhundert eindringlich warnte.

Mit jedem Gesetz und jeder Regulierung steigt zudem die Bürokratie, was wiederum den staatlichen Finanzbedarf erhöht, dem Arbeitsmarkt Fachkräfte entzieht, Kosten aller Art in die Höhe treibt. Wer will da noch investieren, außer der Staat, der damit neue Pfründe verteilen kann und als dessen Bediensteter es sich gut lebt? Wer will da noch als privater, einzelner Bürger unternehmerische Risiken auf sich nehmen, wenn er nicht weiß, welche neuen Gesetze und Regulierung die Politik morgen und übermorgen erfinden wird?

Vielleicht doch etwas mehr Neoliberalismus?

Wenn bei solchen Überlegungen bei jemandem Zorn oder gar Hass gegen den Staat aufkommt, ist das wohl nicht zielführend und hilfreich, aber keinesfalls irrational. Es ist sogar ein ausgesprochenes Zeichen von Vernunft. Aber man sollte sich natürlich nicht von Emotionen leiten lassen, sondern der Vernunft Raum geben und sich fragen: Was tun? Man sollte sich vielleicht doch einmal ausführlicher mit den Argumenten der bösen „Neoliberalen“ auseinandersetzen

Der Staat kann gut verwalten, wenn er das im Rahmen des Gesetzes tut. Aber er schafft nichts wirklich Neues – nicht das Neue, das Wohlstand schafft und erhält

Diese sind zur Einsicht gelangt, dass der Wettbewerb nicht so sehr vor dem freien Markt, als vielmehr vor dem Staat geschützt werden muss. Denn als „Hüter des Wettbewerbs“, zu dem ihn die ordoliberale Richtung des Neoliberalismus machen wollte, ist der Staat wenig geeignet, jedenfalls weniger als der freie Markt – so er denn wirklich frei ist. Denn auf dem freien Markt tätige Unternehmer schaffen ständig Innovationen. Und diese sind der wahre und größte Feind von Monopolen und Kartellen. Letztlich ist die Frage „Staat“ oder „Markt“ auch die Frage danach, ob wir an die schöpferischen Kräfte der Freiheit, an die Kreativität des unternehmerischen Handelns glauben.

Der Staat kann gut verwalten, wenn er das im Rahmen des Gesetzes tut. Aber er schafft nichts wirklich Neues – nicht das Neue, das Wohlstand schafft und erhält. Maßt er sich hingegen an, das zu können, dann wird er das Gegenteil bewirken. Deshalb ist der Politik zu raten: Hände weg von der Wirtschaft! Der Staat soll sie nicht „ankurbeln“, sondern vielmehr von ihren Fesseln befreien, die er ihr immer wieder anlegt. Dann wird auch wieder investiert und Wachstum erzeugt werden und damit der Wohlstand wachsen. Die Reichen und Superreichen werden allerdings bleiben, ja vielleicht sogar mehr und reicher werden. Solange wir nicht komplett verdummen, werden wir nicht übersehen, dass das nicht zu unserem Nachteil geschieht, sondern die notwendige und vielleicht, sofern echte Leistung und Wertschöpfung mit ihm Spiel ist, sogar gerechte Folge des Wachstums unseres Wohlstands ist.

Dieser Artikel ist erstmals am 28.11.2025 im Wirtschaftsmedium SELEKTIV erschienen.

- Antikapitalismus

- Arbeit

- Blog

- Bürokratie

- Demokratie

- Featured Content

- Fiskalpolitik

- Freiheit und Liberalismus

- Geldpolitik

- Gerechtigkeit

- Industriepolitik

- Inflation

- Innovation

- Investitionen

- Kapitalismus und Marktwirtschaft

- Martin Rhonheimer

- Niedrigzinspolitik

- Pensionen und Renten

- Rolle des Unternehmers

- Schulden

- Soziale Gerechtigkeit

- Staat und Politik

- Staatsschulden

- Steuern

- Ungleichheit

- Unternehmertum

- Wachstum und Wachstumspolitik

- Wettbewerb

- Wohlstand

- Zinspolitik