"Stakeholder-Kapitalismus" oder, wie Kritiker sagen, "Stakeholderism": Kann er die hehren Ziele in der Wirklichkeit umsetzen oder dient er nur dem Management und dessen Interessen? (Bild: Faithie/Shotshop.com)

"Stakeholder-Kapitalismus" oder, wie Kritiker sagen, "Stakeholderism": Kann er die hehren Ziele in der Wirklichkeit umsetzen oder dient er nur dem Management und dessen Interessen? (Bild: Faithie/Shotshop.com) Eine bessere Wirtschaft ist möglich. Es ist schwierig, mit dem Titel von Klaus Schwabs Essay nicht einverstanden zu sein, der kürzlich im Magazin „Time“ erschienen ist, ganz allgemein und diffus gesprochen. Denn es gibt nichts in den menschlichen Dingen, was sich nicht verbessern lässt. Verbesserungsfähig sind Unternehmen und Finanzfirmen, und verbessern kann man sicher auch die Regeln, die die Marktwirtschaft bestimmen.

Was heißt „bessere“ Wirtschaft?

Das Problem liegt natürlich in der Bedeutung, die wir dem Wort „besser“ verleihen. Schwab sieht die Lösung in dem, was er „Stakeholder-Kapitalismus“ nennt. Dabei handelt es sich um keine neue Prägung des smarten Gründers des World Economic Forum. Schon seit Jahren wird viel über die Bedeutung der Stakeholder diskutiert, zu Deutsch: der Anspruchsgruppen. Diese sind durch unterschiedliche Interessen mit einem Unternehmen verbunden, Interessen, die sie für gewöhnlich zulasten der Shareholder – der Anteilseigner bzw. Aktionäre – geltend machen.

Nach Schwab hat sich „in den letzten dreißig bis fünfzig Jahren“ – und es wäre interessant zu erfahren, ob es nun tatsächlich dreißig oder eben fünfzig Jahre sind – „die neoliberale Ideologie in einem großen Teil der Welt durchgesetzt. Ihr Hauptprinzip beruht auf der Idee, dass der Markt am besten weiß, was zu tun ist, dass ‚the business of business is business‘ und dass die Staaten es vermeiden sollten, klare Regeln für das Funktionieren der Märkte festzulegen. Diese dogmatischen Glaubenssätze haben sich als falsch erwiesen.“ Schwab schreibt das so, als wäre es etwas Neues, dabei ist dies längst Mainstream in der veröffentlichten Meinung – es ist eine neue Art der Dogmatik, die in Medien und Politik um sich greift.

Um sich von den Auswirkungen „engstirniger und kurzfristiger Interessen“ zu befreien und ein „inklusiveres und nachhaltigeres Modell“ zu schaffen, müssen sich die Unternehmen demnach vom rein wirtschaftlichen Kalkül lösen. Ihre Leistung sollte nach Schwab nicht nur an den Profiten gemessen werden, sondern auch an „nichtfinanziellen Maßstäben und Offenlegungspflichten“, die zu den Jahresberichten hinzukommen, „so dass ihre Fortschritte über die Zeit gemessen werden können“.

Was soll der Staat – und was soll er nicht?

Das Neudenken des kapitalistischen Systems ist durch die Pandemie nicht unbedingt dringlicher geworden. Aber es ist zweifellos einfacher geworden (und die Verführung umso grösser), den Status quo infrage zu stellen, wegen der wachsenden Bedeutung, die die Regierungen ein wenig überall gewonnen (oder jedenfalls sich selbst zugestanden) haben.

Heute ist es mehr denn je der Staat, der ganz klar die Oberhand hat. Die Regierungen arbeiten aktiv daran, private Unternehmen zu entschädigen, die vom Schock der Pandemie betroffen sind. Doch bedarf es hier einer Präzisierung. Dieser Schock hat mehr mit den politischen Eindämmungsmaßnahmen als mit dem natürlichen Geschehen eines Virus selbst zu tun, Maßnahmen, die den sozialen Austausch und damit auch den wirtschaftlichen Tausch aufs Heftigste kompromittiert haben.

Die Pandemie ist für manche die goldene Gelegenheit, um die Unterstützung der Unternehmen an neue staatliche Bedingungen zu knüpfen oder öffentliche Aktionen in bestimmte Richtungen zu lenken.

Doch statt diese Entschädigungen als Ausdruck des Umstands zu sehen, dass der Staat sozusagen eine Art kollektiver Versicherung darstellt, dass also seine eigentliche Funktion genau darin besteht, einen solchen außerordentlichen Schadensfall abzufedern, sind sie der Vorwand für immer noch weitreichendere Interventionen der Politik. Die Pandemie ist für manche die goldene Gelegenheit, um die Unterstützung der Unternehmen an neue staatliche Bedingungen zu knüpfen oder, allgemeiner gesagt, öffentliche Aktionen in bestimmte Richtungen zu lenken.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat in einem Interview mitgeteilt, dass die Zentralbank, die inzwischen zum Kreditgeber der letzten Instanz für den gesamten Kontinent geworden ist, etwa 20 Prozent des Marktes von grünen Anleihen (green bonds) hält. Ist es also das, was die Emissionsinstitute machen müssen, um einen „besseren Kapitalismus“ zu schaffen? Sie investieren in womöglich unrentable Geschäfte und verzichten im Gegenzug auf ihre statutarischen Aufgaben, also auf das Anpeilen eines bestimmten Inflationsniveaus, mithin auf Stabilität und Sicherheit der Volkswirtschaften?

Hinter Schwabs hochtrabenden Worten verbirgt sich eine machiavellistische Logik: Der Zweck heiligt die Mittel. Ein besonders erhabener Zweck rechtfertigt auch den Verzicht auf die elementaren Regeln des Marktsystems. Nur – zu welchem Preis?

Die soziale Dimension des Gewinns

Ungeachtet einer anderslautenden weitverbreiteten Rhetorik leben wir bereits heute in einer Welt, die nurmehr wenig damit zu tun hat, dass das Geschäft des Geschäfts das Geschäft ist. Verschiedene Formen von Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung sind längst die Regel in allen großen Unternehmen, die detaillierte Sozialbilanzen am laufenden Band produzieren und ausweisen. Man braucht nicht nach Davos zu gehen, um zu wissen, dass heutzutage die Mitarbeiter eines Unternehmens und die verschiedenen Länder, in denen es tätig ist, schon besondere „Stakeholder“, also Anspruchs- und Interessengruppen sind.

Der Umstand, dass ein Unternehmen Gewinne erwirtschaftet, ist jedoch die beste Garantie dafür, dass Arbeiter fair bezahlt werden und ihre Löhne vielleicht sogar steigen sehen. Ein gewinnorientiertes Unternehmen hat auch die Mittel, sich um die sozialen Belange jenes Umfeldes zu kümmern, in dem es aktiv ist. Zur Erinnerung sei deshalb gesagt: In den stürmischen Jahren des industriellen Kapitalismus haben sich die Eisenwerkbesitzer freiwillig und fürsorglich um ihr Umfeld gekümmert. Sie haben für ihre Arbeiter zum Beispiel Schulen und Krankenhäuser gegründet, wobei sie damals in Kauf nehmen mussten, für ihren Arbeitgeber-Paternalismus kritisiert zu werden. So ändern sich die Zeiten.

Der „bessere Kapitalismus“ sollte nach Schwab nun jedoch ausgerechnet derjenige sein, in dem diffuse Parameter wie soziale Gerechtigkeit und Corporate Social Responsibility die gleiche Bedeutung wie die Bilanz des Unternehmens erhalten. Das heißt: in dem sie zu einem Instrument zur Bewertung des Handelns – also des geschäftlichen Erfolgs – der führenden Manager werden.

Ist das wirklich wünschenswert? Zu verstehen, welches die Bedürfnisse der Menschen sind, was es zu produzieren gilt, unter welchen Bedingungen und wo, ist alles andere als eine leichte Aufgabe. Produktionsentscheidungen sind das Ergebnis einer ganzen Reihe von Vermutungen, Risiken und Überlegungen kompetenter Geschäftsleute. Einige erweisen sich als richtig, andere als falsch, der Erfolg einzelner Karrieren und sogar ganzer Firmen hängt davon ab.

Und ja, es stimmt: Einige Unternehmer und Wirtschaftsführer haben zuweilen gleichsam „zu früh“ recht: also zu einem Zeitpunkt, bevor eine Technologie rentabel wird. Das kommt vor, das ist eines der Risiken, die private Akteure tragen. Zeit ist alles im Wirtschaftsleben: Die Tatsache, dass ein bestimmtes Produkt keinen Gewinn abwirft, bedeutet kein Urteil über die menschlichen oder beruflichen Qualitäten derer, die daran gearbeitet haben. Es bedeutet nur, dass dieselben Produktionsmittel zum Vorteil der gesamten Gesellschaft anders und besser genutzt werden können.

Die neue Managerkaste

Kritiker des Marktsystems verurteilen das Profitstreben, als ob jemand auf dieser Erde wirklich behaupten würde, dass der Profit das Einzige sei, was die Menschen antreibe. Selbst die schwärzeste Anthropologie käme nie auf eine solche Behauptung. In Wahrheit ist der Gewinn nicht mehr und nicht weniger als ein „Signal“. Es zeigt, dass die Rechnungen aufgehen, dass also ein Produkt mehr rentiert, als seine Herstellung gekostet hat, weil es ein Bedürfnis der Konsumenten befriedigt, weil es mithin dazu beiträgt, dass die knappen Ressourcen so gut wie menschenmöglich genutzt werden.

Was würde passieren, wenn die Manager wirklich sagen könnten, dass sie nicht zum Nutzen ihrer Aktionäre, sondern im Namen eines höheren Ideals operierten?

Der Gewinn ist auch ein Bewertungsmaßstab. Die Anteilseigner – also die Aktionäre – können dank ihm das Handeln der Manager (die das Unternehmen viel besser kennen als sie) messen. Einen Profit erzielen zu müssen, ein klares Ziel zu haben, erlaubt den Eigentümern eines Unternehmens, die Leistung zu bewerten. Wir wissen, dass dies nie einfach ist. Skandale und Betrügereien erinnern uns täglich daran. Aber was würde passieren, wenn die Manager wirklich sagen könnten, dass sie nicht zum Nutzen ihrer Aktionäre, sondern im Namen eines höheren Ideals operierten (was auch immer dieses Ideal sein mag)?

Warum sollten die nichtfinanziellen Maßstäbe zum Vorteil der ganzen Gesellschaft sein? Das ist alles andere als klar. Wenn ein Unternehmen Profit abwirft, ist es wahrscheinlicher, dass es in der Lage ist, das Beschäftigungsniveau zu halten, seine Technologien ständig zu erneuern und damit seine Wirkungen auf die Umwelt gering zu halten. Aber wenn ein Geschäftsführer mit den besten Gründen der Welt behaupten kann, im Namen einer erwünschten sozialen Sache auf einen Teil seiner Gewinne zu verzichten, wer kann dann sicher sein, dass dies auch stimmt?

Der „bessere Kapitalismus“ ist vor allem ein managerfreundlicherer Kapitalismus

In Wirklichkeit ist Schwabs „besserer Kapitalismus“ vor allem ein managerfreundlicherer Kapitalismus. Ich meine Manager wie jene, die an der Tagung in Davos teilnehmen und wie alle von uns in ihren Entscheidungen möglichst freie Hand haben wollen, ohne die Verantwortung zu tragen.

Nach Angaben der Unternehmensberatungsfirma Georgeson haben die Unternehmen in Italien, Spanien und Dänemark während der Corona-Krise die Dividenden gekürzt (um 44, 51 und 28 Prozent). Aber nur 29 Prozent der Unternehmen in den ersten beiden Ländern (und keine dänischen Unternehmen) haben die Vergütung ihrer Manager gestutzt. Mit anderen Worten: Manche Unternehmen in diesen drei Ländern haben es vorgezogen, die Investoren zu belasten, wobei sie es zugleich vermieden haben, die Vergütung ihrer Manager anzutasten.

Das Problem für Unternehmen wie für alle anderen Institutionen auch besteht darin, Selbstbezüglichkeit zu vermeiden und möglichst transparent zu sein. Der verbesserungswürdige, verantwortliche Kapitalismus nach Schwab – er ist ein willkürlicher Kapitalismus in der Hand der Manager. Es handelt sich also um PR im Dienste einer Kaste. Das ist nicht im Sinne der Gesellschaft. Denn Unternehmen sollten gerade nicht bloße Werkzeuge auf Zeit in den Händen und zum Nutzen ihrer Manager werden.

Darum, ob es gefällt oder nicht: Wer diesen Wandel, der bereits im Gange ist, unterbinden will, sollte tatsächlich in Begriffen von Gewinn bzw. Profit denken. Wer den Managern hingegen freie Hand für ihre Willkür-Herrschaft geben will, sollte unbedingt Klaus Schwabs PR-Idee bewerben.

Dieser Artikel ist zuerst unter dem Titel „Der angeblich bessere Kapitalismus“ in der Neuen Zürcher Zeitung vom 15. 1. 2021, S. 30 erschienen, Online: Der bessere Kapitalismus ist der schlechtere Kapitalismus – warum die neuen Vorschläge von WEF-Gründer Klaus Schwab et al. bloss die Managerkaste begünstigen. Mit freundlicher Genehmigung.

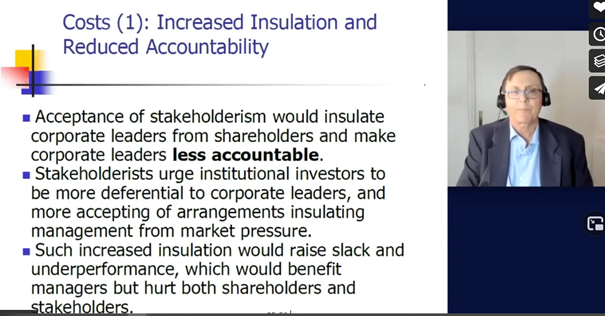

Klaus Schwab hat in der Neuen Zürcher Zeitung am Tag nach Erscheinen von Mingardis Artikels repliziert. Er wirft Mingardi dabei u.a. vor, die Idee des Stakeholder-Kapitalismus nicht verstanden zu haben und unwissenschaftlich zu argumentieren. Allerdings stimmt Mingardis Analyse in weiten Teilen mit derjenigen des Harvard-Professors Lucian A. Bebchuk überein, wie dieser sie vor kurzem in einer auf Vimeo aufgezeichneten kontroversen Diskussion mit Alex Edmans, Professor an der London School of Economics, vorgetragen hat. Bebchuk wies – aufgrund empirischer Befunde – darauf hin,

- dass der von ihm kritisierte „Stakeholderism“ das Management von den Eigentümern (Shareholder) abschirme und die Rechenschaftspflicht der Manager ihnen gegenüber schwäche;

- dass er zweitens institutionelle Investoren dazu dränge, mehr auf die Wünsche des Managements Rücksicht zu nehmen und dieses damit vom Druck des Marktes abzuschirmen;

- und dass, drittens, eine solche Abschirmung des Managements zu Erschlaffung und schlechterer Performance führe, was sowohl die Shareholder wie auch die Stakeholder schädige.

Hier ein Screenshot des entsprechenden Slides der Präsentation von Professor Bebchuk:

Bebchuk vertritt deshalb die Meinung, die legitimen Interessen der Stakeholder könnten auf effiziente Weise nur durch gesetzliche Regulierungen in den betreffenden Bereichen geschützt bzw. gefördert werden.

Vgl. auch:

- Lucian A. Bebchuk, Roberto Tallarita: The Illusory Promise of Stakeholder Governance

- Lucian A. Bebchuk, Kobi Kastiel, Roberto Tallarita: For Whom Corporate Leaders Bargain