Freihandel bedeutet Dynamik. Das führt zu immer wieder neuen Herausforderungen

Freihandel bedeutet Dynamik. Das führt zu immer wieder neuen Herausforderungen Ein wahrhaftes Durcheinandertal öffnet sich rund um den Freihandel. Der gequälte Umgang der G20 an ihrer diesjährigen Konferenz zum selben Thema, der Fortsetzung der Liberalisierung der Weltwirtschaft und mithin der Globalisierung schlechthin, hat dies deutlich aufgezeigt. Zwar mangelte es in der ehemaligen Hanse- und Handelsstadt Hamburg nicht an mancherlei Bekenntnissen, aber unverkennbar ist dennoch: Man tut sich mit der Angelegenheit immer schwerer.

Durcheinandertal des Freihandels

Ausgerechnet der chinesische Präsident Xi Jinping, als höchster Vertreter einer nominell immer noch kommunistischen, faktisch staatskapitalistischen und dirigistischen Nation gewiss wenig berufen, hat sich seit dem WEF 2017 zum Vorreiter der Freihandelsidee gemacht, derweil der Repräsentant der am meisten in den Welthandel verwobenen Wirtschaftsmacht, Präsident Donald Trump aus den USA, seltsam merkantilistische Signale aussendet; Ministerpräsident Shinzo Abe, insular denkend und handelnd wie kaum ein japanischer Regierungschef vor ihm, spricht wiederum von Globalisierung und freiem Handel in ebenso hohen Tönen wie manche Vertreter aus der EU, welche «Binnenmarkt» bekanntermaßen primär als hoch regulierte Zone mit Festungscharakter verstehen und die solchermaßen betriebene Entität für weitergehende politische Zwecke missbrauchen. Im Begleitprogramm zum G20-Gipfel schlugen sich währenddessen Demonstranten die Köpfe blutig für Zielsetzungen, die diffuser nicht ausfallen könnten.

Wer war Arthur Dunkel?

Zwischen all dem, was laufend vor sich geht und völlig selbstverständlich ist, und dem, was als angeblich wichtig wahrgenommen wird, klafft eine riesige Lücke, und der freie Austausch hat es entsprechend schwer, echte Befürworter zu finden. Beidseitig gesteigerter Wohlstand und positive Produktionsanreize langweilen, gezielte Aktionen und Taten, möglichst konkrete Maßnahmen für dies und das faszinieren. Wer kennt noch den Namen Arthur Dunkel? Er war der (portugiesisch-schweizerische) Held des GATT von 1980 bis 1993 und Vordenker der Welthandelsorganisation WTO. Wo steht sein Denkmal? Obschon er gegen Armut und Hunger in der Welt mit Sicherheit mehr geleistet hat als manche Entwicklungsorganisationen und NGOs zusammen, verliert die deutschsprachige Wikipedia-Seite nur gerade zwei Zeilen über seinen Werdegang. Es gilt, sich die offenkundige Wahrnehmungsdifferenz des Menschen bezüglich kooperativer und nichtkooperativer Handlungsvarianten vor Augen zu halten, wenn die später im Text zu behandelnden aktuellen Angriffe gegen Austausch und Globalisierung zu beurteilen sind.

Von Mun über Smith zu Ricardo

Jenseits intuitiver Wahrnehmung und den beschriebenen Problemen der Asymmetrie verläuft die Geschichte der ökonomischen Theorien in einer ziemlich geraden Linie von einem anfänglich eher nichtkooperativen zu einem mehr und mehr kooperativen Verständnis. So formulierte der Begründer der merkantilistischen Theorie, der damalige Direktor der Britischen Ostindien-Kompanie Thomas Mun (1571 – 1641), seine Quintessenz noch wie folgt: «Das gewöhnliche Mittel, um unseren Staatsschatz zu vermehren, ist der Außenhandel, wobei wir folgende Regel beachten müssen: jährlich an Ausländer mehr verkaufen, als wir von ihnen verbrauchen.» Die Idee der Mehrung des Staatsschatzes durch einen Handelsüberschuss ist nahe an der Idee der Wegnahme manu militari, was in bestimmter Weise für die Tätigkeit der Ostindien-Kompanie ja auch zutrifft. Wohlstand und Gedeihen des Volkes, ja, des Konsumenten, der anstelle von teurer produzierten inländischen Gütern von billigerer importierter Ware profitieren könnte: Darüber denkt Thomas Mun nicht nach. Die Differenz zwischen Exporten und Importen ist die Messgröße des Merkantilismus, ein Handelsdefizit ist a priori «bad, very bad», um es in moderner merkantilistischer Tweet-Sprache auszudrücken. Kostengünstige Inlandproduktion, sichergestellt durch möglichst günstige Arbeitskraft, war stets eines der Hauptziele im praktizierten Merkantilismus. Der Wertschöpfungsgedanke lag noch in weiter Ferne.

Maximierung des Staatsschatzes

Der Merkantilismus fand seinen Höhepunkt in der französischen Wirtschaftspolitik der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts unter Louis XIV. Dessen Finanzminister und faktischer Regierungschef Jean-Baptiste Colbert (1619 – 1683) brachte alle bestimmenden Elemente des Königreichs auf die eine Linie der Maximierung des Staatsschatzes; wo die vorindustriellen Manufakturen den Preisvorteil über importierte Ware nicht zu schaffen vermochten, wurde mit Zöllen nachgeholfen, was rund hundert Jahr später zum Hauptauslöser der französischen Revolution wurde. Der hohe Finanzbedarf des französischen Hofs und die kostspieligen Kriege wurden zu Verrätern des inneren Wohlstands, und hierin zeigt sich denn auch die wichtigste Schwäche des merkantilistischen Konzepts. Es entspricht zwar in gewisser Hinsicht den Vorstellungen von Unternehmensführung, aber ein Land ist eben nicht ein auf den Eigner ausgerichtetes Gebilde, sondern hat auch noch ein Volk, dem der verfügbare Kapitalstock, die Lebensbedingungen und der individuelle Wohlstand mehr bedeuten als der Staatsschatz einer abgehobenen Machtelite.

Absolute und relative Kostenvorteile

Auf den Merkantilismus folgte durch den schottischen Moralphilosophen Adam Smith (1723 – 1790) die Theorie der absoluten Kostenvorteile, gemäß derer sich die Länder auf jene Tätigkeiten zu konzentrieren haben, für die sie am ehesten geschaffen sind und deswegen am günstigsten produzieren können. Im freien Tausch solchermaßen produzierter Ware gegenüber Gütern, die andere günstiger produzieren und gegenüber Rohstoffen, welche für die inländische Produktion notwendig sind, entstehen auf beiden Seiten mehr Vorteile als bei der Selbstversorgung. Zölle gehörten laut Adam Smith abgeschafft, weshalb er als Vater der Idee des Freihandels gilt. Sein Gedankengut lag jeglichem Dirigismus fern; das Gleichgewicht zwischen der Produktion einzelner Länder würde sich von selbst einstellen, wie von «unsichtbarer Hand» geleitet.

Eine wichtige Weiterentwicklung erfuhr Adam Smiths Theorie im 19. Jahrhundert durch David Ricardo (1772 – 1823), der das Konzept der relativen Kostenvorteile einbrachte. Die Vergleichsbasis für Kosten sind nicht die absoluten Zahlen in Pfund, Schilling und Pence, sondern jene einer alternativen Betätigung. Die aufgrund von Opportunitätsüberlegungen funktionierende Wirtschaft (Staaten, aber auch einzelne Unternehmungen und Individuen) findet ihr Optimum in einer Mischung aus kostengünstigerer und teurerer Produktion und dem Tausch mit Entitäten mit andersartigen Opportunitätskosten. Das ricardianische Außenhandelsmodell hat den großen Vorteil, dass es weder «unterlegene» Länder noch einen gewissen Grad an Selbstversorgung zu höheren Kosten a priori ausschließt, sondern dafür eine solide ökonomische Fundierung schafft. Es kommt insofern der Realität viel näher als sowohl der Merkantilismus als auch die Theorie der absoluten Kostenvorteile. Messgröße für das ricardianische Modell ist nicht die Handelsbilanz, sondern die zum Beispiel über das Bruttoinlandsprodukt abgebildete allgemeine Wohlfahrt.

Auch Ricardos Theorie wurde weiterentwickelt und verfeinert, zum Beispiel durch die beiden schwedischen Ökonomen Heckscher und Ohlin, gemäß denen sich die Faktorpreise zwischen den Ländern angleichen, auch wenn sich die Produktionsfaktoren (z. B. Arbeitskraft) nicht frei über die Grenzen bewegen können, vorausgesetzt, die Produktionstechnologie ist international frei verfügbar. Heckscher und Ohlin waren somit zu Beginn des 20. Jahrhunderts Vordenker der Globalisierung, welche seit nunmehr gut 25 Jahren im Gange ist.

Über Bilanzen, Ungleichgewichte und Größenordnungen

Nach diesem kurzen geschichtlichen Abriss zu den Handelstheorien drängt sich ein Gang durch einige Begriffe auf. Denn viele zum Teil falsche oder zumindest problematische Sichtweisen bezüglich Tausch und Handel gründen in einem semantischen Durcheinander. Die Volkswirtschaftslehre geht von der Existenz einer Zahlungsbilanz territorialer Entitäten, das heißt von Nationalstaaten oder von allfälligen Zusammenschlüssen, zum Beispiel in einem Binnenmarkt, aus. Die Zahlungsbilanz ist der Oberbegriff für die Handelsbilanz, die Dienstleistungsbilanz, die Übertragungsbilanz sowie die Kapitalbilanz.

Die Handelsbilanz steht für die Einnahmen aus Warenexport respektive die Ausgaben für Warenimport. In der Dienstleistungsbilanz verbuchen sich die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben aus Export und Import von Dienstleistungen. Die Übertragungsbilanz beschreibt Vorfälle wie Schuldenverzicht oder Kohäsionszahlungen an das Ausland. Handels-, Dienstleistungs- und Übertragungsbilanz machen zusammen die Leistungsbilanz aus. Die Kapitalbilanz ist das Gegenstück zur Leistungsbilanz. Sie beschreibt den Kapitalimport, also beispielsweise den Kauf von inländischen Wertschriften durch Ausländer respektive den Kapitalexport, der zum Beispiel dann erfolgt, wenn eine inländische Unternehmung eine Tochterfirma im Ausland errichtet. Fällt die Leistungsbilanz für ein Land negativ aus, dann muss ausländisches Kapital den Ausgleich schaffen. Man spricht dann, etwas ungenau, von Handelsdefizit. Ein solches verzeichnen zum Beispiel seit längerer Zeit die USA. Seit dem Ende von Bretton Woods im Jahre 1971 lassen sich die Amerikaner ihren privaten Konsum, ihre Investitionen und ihre Staatstätigkeit vom Ausland finanzieren. Das Defizit der letzten Jahre schwankte zwischen 4 und 6 Prozent vom BIP; in absoluten Zahlen liegt der Finanzbedarf bei etwa 500 Milliarden US Dollar pro Jahr. Das sieht strukturell bedrohlich aus und ist es vermutlich auch. Denn die aus ökonomischer Sicht überfällige Bereinigung des Ungleichgewichts mittels Auf- bzw. Abwertung der involvierten Währungen steht noch aus. Die als Lieferanten der Güter hauptsächlich betroffenen Chinesen akzeptieren seit Jahren völlig bedenkenlos amerikanische Wertschriften, was sich unter anderem in exorbitant hohen Fremdwährungsreserven Chinas niederschlägt. Sie liegen derzeit bei etwa 3’000 Milliarden US Dollar. Im Jahr 2014 betrugen sie noch ganze 1’000 Milliarden mehr; vermutlich haben die riesigen, über die ganze Welt verstreuten chinesischen Investitionsprojekte den Berg etwas abgetragen, und außerdem ist die chinesische Staatskasse hoch defizitär und sucht zu ihrer Finanzierung ebenfalls ausländische Quellen.

Die Handelsbilanz steht für die Einnahmen aus Warenexport respektive die Ausgaben für Warenimport. In der Dienstleistungsbilanz verbuchen sich die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben aus Export und Import von Dienstleistungen. Die Übertragungsbilanz beschreibt Vorfälle wie Schuldenverzicht oder Kohäsionszahlungen an das Ausland. Handels-, Dienstleistungs- und Übertragungsbilanz machen zusammen die Leistungsbilanz aus. Die Kapitalbilanz ist das Gegenstück zur Leistungsbilanz. Sie beschreibt den Kapitalimport, also beispielsweise den Kauf von inländischen Wertschriften durch Ausländer respektive den Kapitalexport, der zum Beispiel dann erfolgt, wenn eine inländische Unternehmung eine Tochterfirma im Ausland errichtet. Fällt die Leistungsbilanz für ein Land negativ aus, dann muss ausländisches Kapital den Ausgleich schaffen. Man spricht dann, etwas ungenau, von Handelsdefizit. Ein solches verzeichnen zum Beispiel seit längerer Zeit die USA. Seit dem Ende von Bretton Woods im Jahre 1971 lassen sich die Amerikaner ihren privaten Konsum, ihre Investitionen und ihre Staatstätigkeit vom Ausland finanzieren. Das Defizit der letzten Jahre schwankte zwischen 4 und 6 Prozent vom BIP; in absoluten Zahlen liegt der Finanzbedarf bei etwa 500 Milliarden US Dollar pro Jahr. Das sieht strukturell bedrohlich aus und ist es vermutlich auch. Denn die aus ökonomischer Sicht überfällige Bereinigung des Ungleichgewichts mittels Auf- bzw. Abwertung der involvierten Währungen steht noch aus. Die als Lieferanten der Güter hauptsächlich betroffenen Chinesen akzeptieren seit Jahren völlig bedenkenlos amerikanische Wertschriften, was sich unter anderem in exorbitant hohen Fremdwährungsreserven Chinas niederschlägt. Sie liegen derzeit bei etwa 3’000 Milliarden US Dollar. Im Jahr 2014 betrugen sie noch ganze 1’000 Milliarden mehr; vermutlich haben die riesigen, über die ganze Welt verstreuten chinesischen Investitionsprojekte den Berg etwas abgetragen, und außerdem ist die chinesische Staatskasse hoch defizitär und sucht zu ihrer Finanzierung ebenfalls ausländische Quellen.

Warum „Net import are bad, very bad“ ein Trugschluss ist

Falls, wie politisch offenbar beabsichtigt, ein «faireres» Austauschverhältnis zwischen den USA und China gesucht werden sollte und dies den Abbau des Handelsdefizits nach sich ziehen würde, dann müssten sich die USA vermehrt inländisch finanzieren. Zur volkswirtschaftlichen Begrifflichkeit gehören auch die bekannten Identitäten zwischen gesamtwirtschaftlicher Leistung und den Aggregaten wie Konsum, Investitionen, Staatstätigkeit, Sparen und Außenfinanzierung. Die Leistungsseite und die Finanzierungsseite der volkswirtschaftlichen Rechnung müssen ausgeglichen sein. Das bedeutet im konkreten Fall: Wenn die ausländische Finanzierung der amerikanischen Volkswirtschaft wegfällt, dann müssen die Mittel aus dem Inland kommen. Wie aber in aller Welt die Amerikaner zu vermehrter Sparneigung angehalten werden könnten und wie dies ohne namhafte Anreizbildung mittels höherer Zinsen zu erfolgen hätte, steht für mich in den Sternen geschrieben. Oder anders gesagt: Es ist wohlfeil, mit Begriffen wie «zu hohes Handelsdefizit» und «Net imports are bad, very bad» um sich zu schlagen. Ob die Konsequenzen einer wirklichen Richtungsänderung bedacht sind, ist zu bezweifeln.

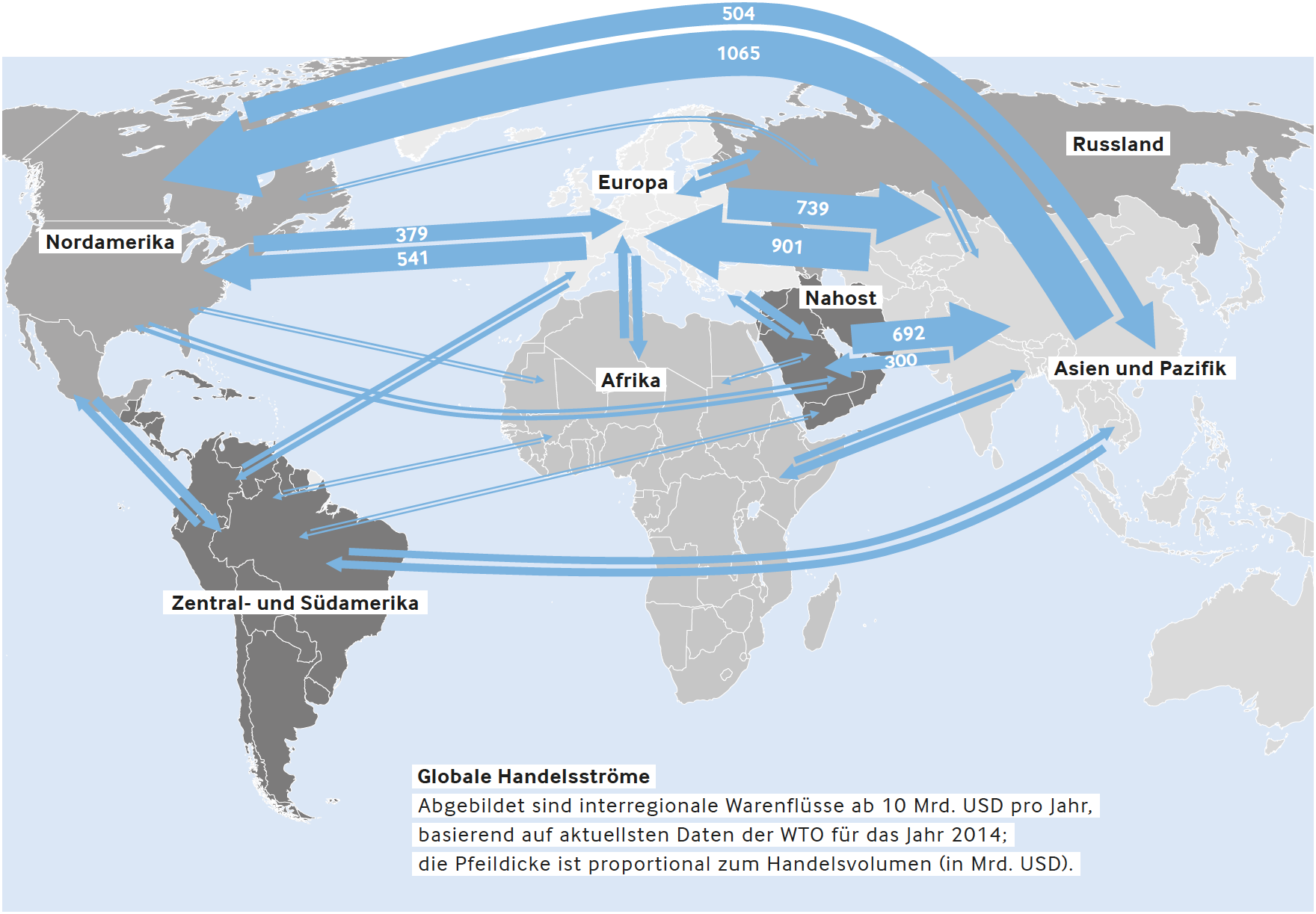

Damit möchte ich unterstreichen, dass die Weltkarte mit den globalen Handelsströmen durchaus zu Fragen bezüglich deren Nachhaltigkeit Anlass gibt. Nebst dem erwähnten, anhaltenden Ungleichgewicht im Verhältnis der USA zu China erachte ich die sichtlich hohe Abhängigkeit Chinas von Energie aus dem Mittleren Osten in bestimmter Hinsicht als bedenklich. Denn sie steht im Zusammenhang mit der faktischen Inexistenz von Erdölbezügen der USA aus jener Weltgegend, in der aber hauptsächlich die Amerikaner für Sicherheit sorgen. Offenbar haben die USA über die letzten Jahre konsequent für einen höheren Selbstversorgungsgrad im Energiebereich gesorgt. Die militärpolitischen Konsequenzen für diesen energiepolitischen Befreiungsschlag stehen noch aus, liegen aber in der Luft. Die Aufrüstung Chinas und sein Streben nach überregionaler Hegemonie folgen zwangsläufig.

Ungleichgewichte in der Exporttätigkeit in Deutschland

Von ähnlichen Ungleichgewichten wie bei China ist die Exporttätigkeit Deutschlands geprägt. Allerdings betrifft diese nicht in erster Linie Konsumgüter, sondern Ausrüstungsgüter wie Maschinen und Anlagen. So wies der «Economist» in seiner Ausgabe von Anfang Juli darauf hin, dass in absoluten Zahlen der deutsche Handelsbilanzüberschuss mit rund 300 Milliarden Dollar jenen der Volksrepublik China (200 Milliarden, Zahlen für 2016) sogar übertrifft. Ähnlich ist auch die nur sehr spärliche Weitergabe der Exportgewinne an die Werktätigen, deren Löhne über die letzten Jahrzehnte kaum mehr gestiegen sind. Versteckter Merkantilismus, das heißt Maximierung des Staatsschatzes? Hängt der Erfolg der Euro-Stabilisierung durch die EZB letztlich mit dieser Sondersituation zusammen? Drohen folglich mittelfristig Währungsverschiebungen? Der «Economist» empfiehlt den Deutschen Reallohnerhöhungen und höhere Staatsausgaben. Wohlan – aber wie soll das bei einer Arbeitslosenquote von nunmehr lediglich 4 Prozent ohne deutlichen Inflationsschub vonstatten gehen? Und wie soll, mit Verlaub, ein Land handeln, wenn es infolge Einbindung in eine Einheitswährung gar nicht mehr über die wirtschafts- und währungspolitischen Instrumente verfügt?

Die ziemlich heiß laufenden Diskussionen über Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft und die dabei immer wieder aufkommende Sinnfrage bezüglich Freihandel ist heute aktueller und wichtiger denn je. Gewiss, Freihandel bedeutet Dynamik. Der erfolgreiche Umgang mit Dynamik setzt eines voraus: unablässiges Voraus- und Weiterdenken. Dies gilt für Individuen, Unternehmungen und Länder und ist mithin fast ein wenig als Aufruf zu verstehen.

Dies ist ein gekürzter Beitrag aus der bergsicht 26 mit dem Titel „Freihandel. Was sonst?“. Mehr Informationen finden Sie auf www.m1ag.ch.