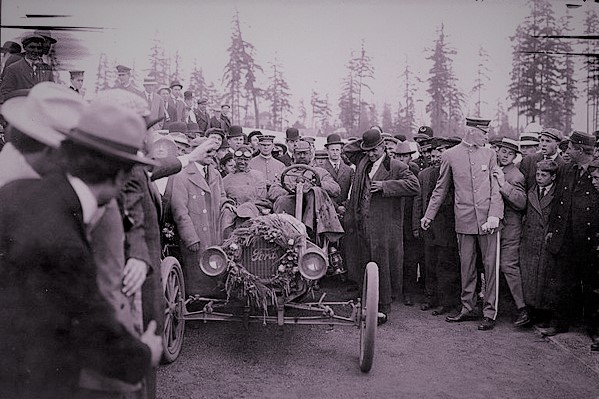

Im Kapitalismus wird der Luxuskonsum mit der Zeit zum Massenkonsum: Ein Ford Modell T ,1909, Gewinner des Rennens von New York nach Seattle. Auch WCs, Waschmaschinen, Kühlschränke hatten zunächst nur die Reichen, heute gehören sie zur Standardausstattung eines jeden Sozialhilfeempfängers. (Bild: Wikimedia Commons)

Im Kapitalismus wird der Luxuskonsum mit der Zeit zum Massenkonsum: Ein Ford Modell T ,1909, Gewinner des Rennens von New York nach Seattle. Auch WCs, Waschmaschinen, Kühlschränke hatten zunächst nur die Reichen, heute gehören sie zur Standardausstattung eines jeden Sozialhilfeempfängers. (Bild: Wikimedia Commons) Die Geschichte der Menschheit ist weitgehend von Massenarmut geprägt. Überwunden wurde diese erst durch die kapitalistische industrielle Revolution; in Teilen der Welt herrscht noch immer Armut vor. Das Erfolgsrezept dagegen hieß Steigerung der Arbeitsproduktivität durch Sicherung von Eigentumsrechten, Kapitalakkumulation und technische Innovationen. Das führte zum Angebot immer besserer Produkte, einer zunehmend höheren Kaufkraft der Massen und steigendem Lebensstandard. Der Kapitalismus – Marktwirtschaft mit Privateigentum an den Produktionsmitteln – funktioniert, weil er den Konsumenten, das heißt allen dient. Vom Kapitalismus am meisten haben deshalb die Ärmsten profitiert. Der Prozess wiederholt sich heute auf globaler Ebene – dort wo die politischen Verhältnisse es zulassen.

Die offizielle katholische Soziallehre hat diese Zusammenhänge nie wirklich zu ihrem Thema gemacht. Auch in ihrer heutigen Kritik an einem „zwanghaften Konsumismus“, verursacht durch einen angeblich „unwiderstehlichen Konsum-Mechanismus“ des Marktes (Enzyklika Laudato si’), vergisst sie, dass es gerade dieser Mechanismus des Marktes ist, der Wohlstand und damit die Grundlage für Bildung und Kultur und ein Leben in Würde schafft. Die kirchliche Soziallehre kritisiert heute jedoch den Konsumismus just als das „subjektive Spiegelbild des techno-ökonomischen Paradigmas“ und attackiert damit die Grundlagen des modernen Massenwohlstands.

Ein anderes Missverständnis lautet: Wir verdanken die Anhebung des allgemeinen Lebensstandards dem Druck der Gewerkschaften und der Sozialpolitik. Ohne sie würden die Früchte der kapitalistischen Marktwirtschaft nur den Reichen zugutekommen. Das ist falsch. Gewerkschaftlicher Druck in bestimmten Sektoren der Wirtschaft führt zu Lohnerhöhungen, die aber in der Regel auf Kosten der in gewerkschaftlich schlechter organisierten Industriezweigen Beschäftigten gehen; oder aber er verursacht Inflation und vermindert so die Kaufkraft der Löhne. Für allgemein steigende Löhne und die Besserstellung aller – das Gemeinwohl – braucht es Innovation und Produktivitätswachstum und dafür wiederum Akkumulation von Kapital. Folge ist zunächst einmal wachsende Ungleichheit bei gleichzeitiger Erhöhung des allgemeinen Lebensstandards. So ist es derzeit auch in Schwellenländern wie China zu beobachten, wo ein Teil der Bevölkerung zu Reichtum kommt, eine Mittelschicht mit hunderten von Millionen Menschen heranwächst und nur eine Minderheit noch in Armut lebt.

Ohne den Aufstieg einiger zu großem Reichtum kann es keinen Massenwohlstand geben! Im Kapitalismus wird, wie die historische Erfahrung zeigt, der Luxuskonsum zum Massenkonsum. Die ersten Kühlschränke, Waschmaschinen und WCs besaßen die Reichen; sie kauften die Geräte, die dann nach und nach in der Massenproduktion billig wurden. Heute gehören sie zur Grundausstattung eines jeden Sozialhilfeempfängers. Eine egalisierende Politik der „sozialen Gerechtigkeit“, die einer durch Innovation verursachten Ungleichheit entgegensteuert und Eigentumsrechte verletzt, kann dagegen den Anstieg des allgemeinen Lebensstandards bremsen. Oder sie wird gar im Extremfall Massenarmut erzeugen – Beispiel: Venezuela.

Ausgerechnet im 19. Jahrhundert, als es noch eine echte soziale Frage gab, hatte die katholische Soziallehre anerkannt, dass soziale Gerechtigkeit nicht in sozialer Gleichheit, nicht einmal in der Gleichheit der Chancen, sondern in der Rechtsgleichheit besteht. In seiner Enzyklika „Rerum novarum“ von 1891 hält Papst Leo XIII. fest, dass der Arbeiter ein Recht auf Schutz seines Lebens und seiner Gesundheit besitzt und deshalb entsprechende Schutzgesetze nötig sind – weil es ein Verstoß gegen die distributive Gerechtigkeit wäre, würde der Staat nur Leben und physische Unversehrtheit der Vermögenden schützen. Aber Papst Leo sprach sich entschieden gegen jeglichen Eingriff in das Privateigentum zur Verbesserung der Lage der Arbeiterschaft aus. Das sei „Raub“ und „unselige Gleichmacherei“.

Doch gingen schon bald nicht nur die kirchliche Soziallehre, sondern auch der politische Katholizismus in eine andere Richtung. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts glaubte man, die Lösung der sozialen Frage sei in der staatlichen Sozialpolitik und einer von oben her organisierten „sozialen Gerechtigkeit“ zu finden. Unter den Vertretern des politischen Katholizismus gab es jedoch auch Kritiker dieser Position. Der prominenteste war Georg von Hertling, Philosophieprofessor, Reichstagsabgeordneter, Bayerischer Ministerpräsident und schließlich 1917/1918 glanzloser zweitletzter Reichskanzler des Kaiserreiches. In seiner Schrift „Naturrecht und Socialpolitik“ von 1893 hatte sich Hertling zwar für Arbeiterschutzgesetze und eine Grundversicherung eingesetzt, meinte aber, die Lösung der sozialen Frage liege nicht in der Sozialpolitik, sondern im wirtschaftlich-technologischen Fortschritt. Der Staat solle deshalb, statt die Bürger zu bevormunden, die unternehmerische Initiative fördern.

Hertling, dessen Todestag sich am 4. Januar zum hundertsten Male jährt, sah in der damals sich anbahnenden Elektrifizierung die Verheißung einer Demokratisierung der Produktivitätssteigerung – und hatte recht damit. Die Elektrizität, meinte er, und alles was damit zusammenhängt würden zu einer Umwälzung der Eigentumsverhältnisse führen und eine massive Dezentralisierung gesteigerter Produktivität bewirken. Die Produktivkraft, bis dahin nur mit Dampfkraft in großen Industrien möglich, halte jetzt durch Elektrizität in jeder Werkstatt Einzug. Ähnlich würde Hertling wohl heute die Digitalisierung begrüßen.

Sein ökonomisch aufgeklärter Optimismus ist der katholischen Soziallehre fremd geblieben. Ausnahmen wie Joseph Höffner und Johannes Messner, die der katholischen Soziallehre ihrer Zeit vorwarfen, unter dem Einfluss des Marxismus die wertschöpfende Funktion des Unternehmers nicht verstanden zu haben, blieben weniger gehört als jene, welche die Lösung in Sozialpolitik, Stärkung der Gewerkschaften und einer vom Sozialstaat veranstalteten „sozialen Gerechtigkeit“ erblickten.

Katholische Sozialethiker denken in der Regel, der Sozialstaat, wie er heute existiert, sei das Non plus Ultra der Moderne. Aber das heißt den Kopf in den Sand stecken. Der Sozialstaat mit seinen umlagefinanzierten Sozialsystemen wurde überdehnt und macht uneinlösbare, nicht nachhaltige Versprechen. Es werden finanzielle Belastungen in die Zukunft, auf künftige Beitragszahler, verschoben. Die Leistungen werden mit einer zunehmenden Staatsverschuldung bezahlt, die derzeit mit niedrigen Zinsen finanziert wird, aber böse enden kann. Die zu hohe Verschuldung bremst das Wirtschaftswachstum und ist eine Ungerechtigkeit gegenüber kommenden Generationen. Und tatsächlich ist die Niedrigzinspolitik, die eine Ankurbelung des Konsums durch Kreditfinanzierung bezweckt, eine Ursache des angeprangerten sinnlosen Konsumismus. Sie erzeugt zudem Vermögenspreisinflation, durch die die Vermögenden immer reicher werden. Wenn der „unwiderstehliche Konsum-Mechanismus“ des freien Marktes beschuldigt wird, sollte man von den staatlichen und geldpolitischen Verzerrungen nicht schweigen. Die katholische Soziallehre würde gut daran tun, dem von Papst Franziskus hochgehaltenen Motto „Sehen – urteilen – handeln“ folgend vom hohen moralischen Ross herunterzusteigen und sich den tatsächlichen ökonomischen Zusammenhängen zu stellen. Dann könnte sie dem Zeitgeist einen echten Gegenentwurf bieten, statt ihm hinterherzulaufen.

Dieser Artikel ist ursprünglich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 24. Dezember 2018 erschienen. Auch erhältlich als FAZ+ Artikel.