Symbol für die Konkurrenz aus China: Der Shanghai Yangshan Deepwater Port Container Cargo Terminal, einer der größten Containerhäfen der Welt. Sich diesem Wettbewerb stellen ist besser als Protektionismus und Subventionen. (Bild: Zhaojiankangphoto auf 123RF)

Symbol für die Konkurrenz aus China: Der Shanghai Yangshan Deepwater Port Container Cargo Terminal, einer der größten Containerhäfen der Welt. Sich diesem Wettbewerb stellen ist besser als Protektionismus und Subventionen. (Bild: Zhaojiankangphoto auf 123RF)

Autos und Flugzeuge scheinen eine besondere Faszination auszuüben. Der Aufstieg der japanischen Autoindustrie in den 1960er und 1970er Jahren, der Auftritt der südkoreanischen Autoindustrie in den 1990er Jahren und nun die befürchtete Eroberung der weiten Welt durch die chinesischen Elektroautobauer: Das ist der Stoff, aus dem die Anhänger einer aktiven staatlichen Industriepolitik ihre Geschichten weben.

Vier Begründungen für Subventionen

Industriepolitik schaffe exportgestütztes Wachstum mit neuen, gutbezahlten Arbeitsplätzen. Sie verbessere die Stellung eines Landes im internationalen Wettbewerb, heißt es dann. Natürlich wurde dies neben der «strategischen Bedeutung» auch immer wieder ins Feld geführt, wenn es um die Milliardensubventionen ging, mit denen die USA und europäische Staaten ihre Flugzeugbauer überschüttet haben. Wie man heute weiß, hat das nicht nur das Fliegen künstlich verbilligt. Die Konzentration auf das Duopol zwischen Boeing und Airbus war auch der Sicherheit nicht förderlich.

Dennoch erleben die Argumente für Protektionismus und Subventionen gerade eine Renaissance. Es gelte, von den Chinesen «gestohlene» industrielle Arbeitsplätze wieder heimzuholen, hieß es zuerst – ein traditionelles Argument für den Ersatz von Importen durch Eigenproduktion, wie es etwa Indien jahrzehntelang zelebriert hat. Dazu werden immer häufiger Fragen der nationalen Sicherheit und der Versorgungssicherheit ins Feld geführt. Subventionen sind angeblich notwendig, um von Importen (aus China) unabhängig zu werden und um im Subventionswettlauf den technologischen Anschluss nicht zu verlieren.

Am besten fahren Staaten, wenn sie selber bei dem Subventionswettlauf nicht mitmachen, aber bei den Importen von ausländischen Subventionen profitieren und ihre Wirtschaftspolitik auf attraktive liberale Rahmenbedingungen, die Infrastruktur und einen guten Ausbildungs- und Forschungsplatz ausrichten.

Darüber hinaus hat eine vierte Subventionsbegründung an Bedeutung gewonnen: die der externen Effekte in der Klimapolitik. Weil die privaten Märkte die gesellschaftlichen Kosten des Klimawandels nicht genügend einpreisen, bleiben demnach die marktwirtschaftlichen Anreize zur Reduktion schädlicher Emissionen zu gering und müssen durch staatliche Subventionen ergänzt werden. Förderungen von Solar- und Windanlagen oder energetischen Sanierungen lassen grüßen.

Milliarden für handelsverzerrende Politikinterventionen

Alle vier Begründungen sind nicht völlig aus der Luft gegriffen. Meistens werden Subventionen allerdings damit legitimiert, ohne die damit verbundenen Kosten und Nebenwirkungen genügend zu berücksichtigen.

Dazu gehört der dynamische Effekt: Als die USA begannen, manchen Industrien immer höhere Steuerrabatte und Subventionen zu offerieren, klagten europäische Unternehmen, sie gerieten ins Hintertreffen und seien ohne stärkere Unterstützung zur teilweisen Verlagerung von Aktivitäten gezwungen.

Inzwischen vergeht kein Monat, ohne dass neue Programme verkündet werden. Allein im vergangenen Februar hat das New Industrial Policy Observatory (Nipo), das das St. Gallen Endowment mit Unterstützung des Internationalen Währungsfonds betreibt, 422 potenziell handelsverzerrende Politikinterventionen registriert. So haben beispielsweise sieben EU-Staaten 6,9 Milliarden Euro für die Unterstützung einer Lieferkette für grünen Wasserstoff bereitgestellt. Und die französische Regierung hat 2,9 Milliarden Euro zur Förderung von «grünen» Investitionen gesprochen.

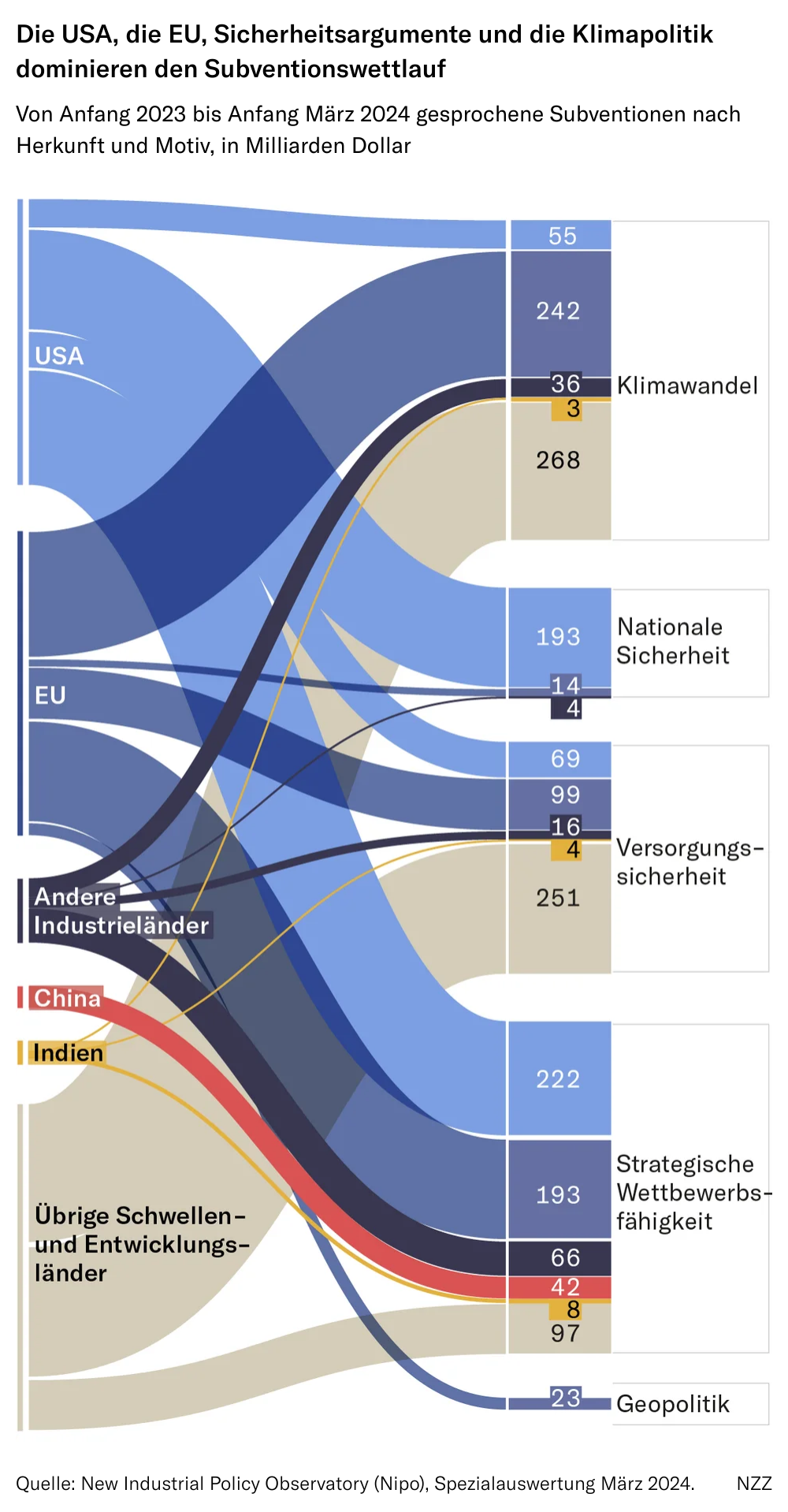

Was da zusammenkommt, ist eindrücklich. Laut den Nipo-Daten wurden zwischen Anfang 2023 und Anfang März 2024 weltweit neue Subventionen im Wert von über 1900 Milliarden Dollar gesprochen. Bei je ungefähr einem Drittel wurden als Motiv strategische Wettbewerbsfähigkeit, nationale Sicherheit und Versorgungssicherheit oder die Bekämpfung des Klimawandels angegeben. Nur bei EU-Subventionen von über 23 Milliarden Dollar wurde offiziell auf geopolitische Motive verwiesen.

Der Westen wird chinesischer

Mit der Betonung der Systemrivalität wird der Westen paradoxerweise in seiner Wirtschaftspolitik immer chinesischer – Wandel durch Handel geht in die umgekehrte Richtung. So summieren sich die seit Anfang 2023 gesprochenen Subventionen für die USA auf 539 Milliarden Dollar, und die EU-Länder sind mit 571 Milliarden Dollar gar industriepolitisch auf der Überholspur.

China selbst fällt im Vergleich dazu mit 90 Milliarden Dollar ab. Allerdings dürfte diese Zahl das Ausmaß der chinesischen Industriepolitik unterschätzen. In China arbeiten regionale Verwaltungen oft mit erheblichen Steuerrabatten und staatlichen Beihilfen, die kaum zentral erfasst werden.

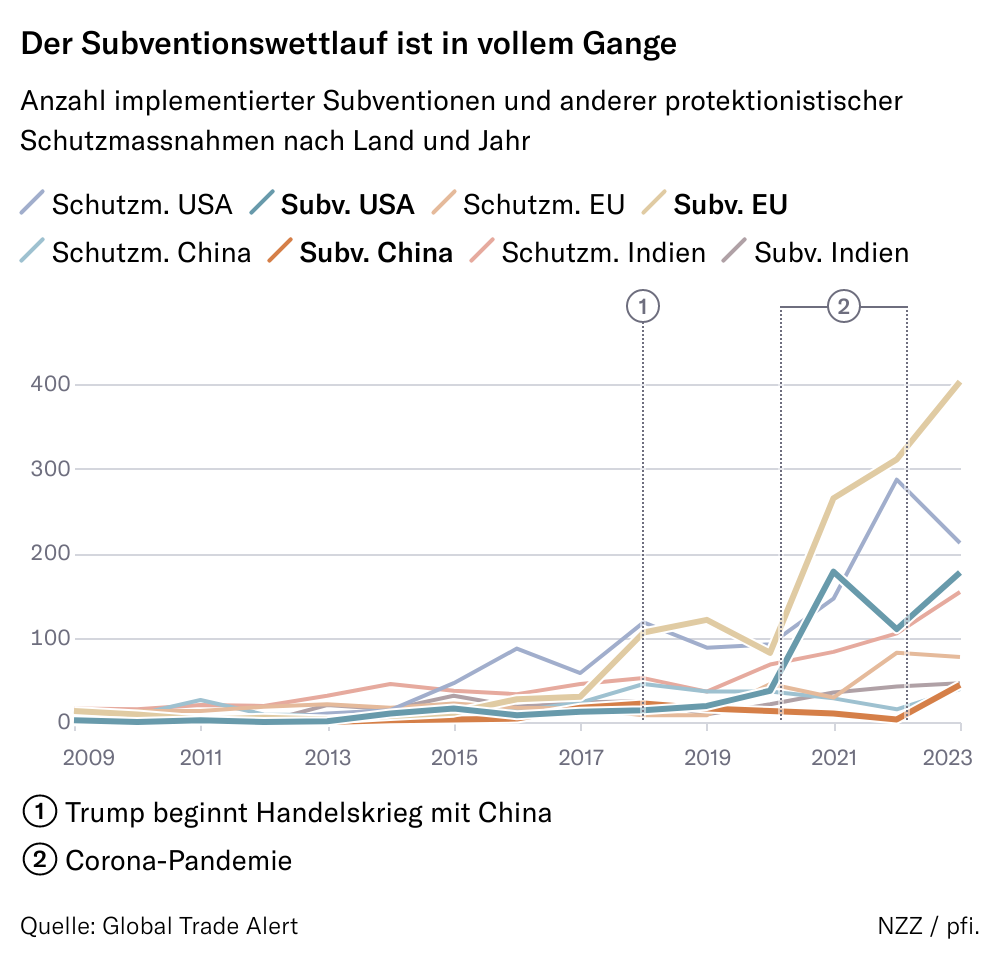

Der von Simon Evenett in St. Gallen verantwortete Global Trade Alert sammelt seit 2009 Ankündigungen von handelsrelevanten Interventionen. Die Auswertung der Anzahl solcher Interventionen zeigt, wie der Protektionismus seit Beginn des amerikanisch-chinesischen Handelskriegs 2018 erschreckend angestiegen ist und mit der Pandemie nochmals einen zusätzlichen Schub erhalten hat. Dabei setzen vor allem die EU-Länder seit 2020 primär auf Subventionen und weniger auf Zölle und andere nichttarifäre Schutzmaßnahmen.

Geringe und nur kurzfristige Handelseffekte

Doch was bewirken die Subventionen überhaupt? Lorenzo Rortunno und Michele Ruta kommen in einem soeben vom IMF veröffentlichten Diskussionspapier zu interessanten Schlüssen. Ihre ökonometrische Analyse zeigt, dass Firmen, die von gezielten industriepolitischen Subventionen profitieren, im Durchschnitt 2 Prozent mehr exportieren als solche ohne. Werden Unternehmen subventioniert, die mit Importen konkurrieren, senkt dies die Importe um 4 Prozent. Doch Staaten subventionieren in der Regel Firmen, die so oder so bereits erfolgreich sind. Nach der Subvention wachsen sie im Durchschnitt über eine längere Frist nicht signifikant schneller. Der beabsichtigte Gewinn an Wettbewerbsfähigkeit ist nicht nachzuweisen.

Wenn überhaupt, sind am ehesten Schwellenländer mit Strategien erfolgreich, die auf exportgestütztes Wachstum setzen, wie dies China vorgemacht hat. Am effizientesten scheinen steuerliche Anreize gewirkt zu haben. Exportsubventionen vermochten in den Schwellenländern der G-20-Ländergruppe die Ausfuhren um 8 Prozent zu steigern. Dabei haben sie einerseits Handel (vermutlich primär von China) mit Ländern stimuliert, mit denen vorher keine Handelsbeziehungen bestanden. Andererseits wurde auch ein Effekt auf bereits besonders starke Handelsbeziehungen nachgewiesen.

Unerwünschte Nebenwirkungen

Ganz generell verursachen Subventionen hohe Kosten und haben oft unerwünschte Nebeneffekte. Die chinesische Industriepolitik hat zwar dazu geführt, dass nun gute, international wettbewerbsfähige chinesische Elektrofahrzeuge zu günstigen Preisen hergestellt werden. Doch die Anreize haben zu einer hohen Überproduktion geführt, die nun im Ausland nach Abnehmern sucht. Damit zahlt der im Durchschnitt noch eher arme Chinese viel Geld dafür, dass der reichere Schweizer bald günstiger ein besseres Elektroauto kaufen kann.

Dabei wird es kaum bleiben. Bereits wehren sich die deutschen, französischen und amerikanischen Autobauer und ihre Zulieferer lautstark gegen die «unfaire» Konkurrenz und rufen nach Protektion und neuen Subventionen. Soeben hat die EU-Kommission in Anwendung einer neuen Klausel 902 Millionen Euro an Subventionen für den schwedischen Konzern Northvolt bewilligt, mit denen der Bau einer Batteriefabrik in der Nähe der norddeutschen Kreisstadt Heide gefördert werden soll. Als Begründung diente, dass die Fabrik sonst in den USA gebaut würde, wo 850 Millionen an Staatshilfen winkten.

Es gibt bessere Alternativen

So drohen Verschwendung von Steuergeldern und Ineffizienz. Den Wettbewerb gewinnt oft nicht der Beste, sondern derjenige mit dem meisten Steuergeld im Rücken. Dabei könnte man die eingangs diskutierten Motive fast immer mit anderen Mitteln besser erreichen als mit Subventionen:

- Verlorene Arbeitsplätze heimholen: Ins Ausland abgewanderte weniger produktive Tätigkeiten teuer heimholen zerstört in der Regel Wohlstand. Die Spezialisierung auf das, was ein Standort am besten kann und was diesem am meisten bringt, muss reduziert werden, wenn wieder Einfacheres selbst gemacht werden soll. Die eigene Wirtschaft stärkt man besser nicht mit industriepolitischen Subventionen, sondern mit attraktiven Rahmenbedingungen (Infrastruktur, Steuern, Arbeitsmarkt, Bildungswesen) für wertschöpfungsintensive Produktion.

- Exportgestütztes Wachstum: Exporte sind wohlstandsfördernd, wenn sie Ausdruck einer effizienten internationalen Spezialisierung und Arbeitsteilung sind. Ein industriepolitisch gestützter möglichst hoher Exportüberschuss ist hingegen kein ökonomisch vernünftiges Ziel. In der Regel subventioniert man damit nur das Ausland. Der Staat sollte sich auf eine generell attraktive Standortpolitik und eine Außenwirtschaftspolitik beschränken, die einen möglichst diskriminierungsfreien Marktzugang sichert.

- Resilienz und Versorgungssicherheit: Alles selber machen zu können, ist eine kostspielige Illusion. In der Pandemie hat sich gezeigt, dass der internationale Austausch eher die Lösung als das Problem ist. Vermieden werden sollten allzu einseitige kurzfristige Abhängigkeiten. Firmen haben aber genügend marktwirtschaftliche Resilienz-Anreize. Der Staat sorgt besser für eine gute Anbindung an die internationale Infrastruktur und wo nötig für genügend (Pflicht-)Lager, anstatt teuer eine kaum wettbewerbsfähige eigene Produktion zu subventionieren.

- Klimapolitik: Staatliche Industriepolitik hilft dem Klima selten effizient. Sie fördert in der Regel, was sowieso geschieht. Weil sie auf etwas gerade politisch Gewolltes gerichtet ist, agiert sie mit Klimasubventionen meistens blind gegenüber technologischen Innovationen und Alternativen. Viel effizienter als das Füllhorn an Subventionen, das nun reihum ausgeschüttet wird, sind Lenkungsabgaben, bei denen ein hoher, breit erhobener CO2-Preis und/oder Emissionshandel technologieneutral für die erwünschten Einsparungen sorgt und wo dessen Einnahmen aufkommensneutral an die Bevölkerung zurückgegeben werden.

Kurzum, am besten fahren Staaten, wenn sie selber bei dem Subventionswettlauf nicht mitmachen, aber bei den Importen von ausländischen Subventionen profitieren und ihre Wirtschaftspolitik auf (auch steuerlich) attraktive liberale Rahmenbedingungen, die Infrastruktur und einen guten Ausbildungs- und Forschungsplatz ausrichten. Damit ließen sich viele unnötige Staatsausgaben sparen. Den Systemwettbewerb gewinnt man nicht, indem man die Schwächen und Verirrungen der anderen übernimmt.

Dieser Artikel ist zuerst unter dem Titel „Chinesischer als die Chinesen: Der Westen im Subventionsfieber“ am 23.03.2024 auf NZZ PRO Global und in der Printausgabe der Neuen Zürcher Zeitung vom 25. März 2024 auf S. 7 erschienen. Mit freundlicher Genehmigung.